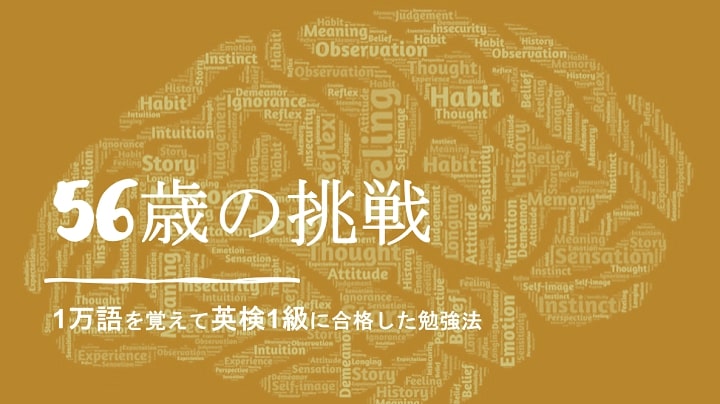

私が英検1級に挑戦しようと思い立ったのは、56才になってから。50才を過ぎたあたりから記憶力の低下が気になったので、もう一度脳を鍛えなおそうという思いがあった。

まずは手始めに現在の実力を把握すべく、TOEICを受験すると初挑戦時のスコアは765点。それから学習法を工夫して1年でTOEIC940点、最終的には目標の英検1級の達成もすることができた!

今回はこんな英語が得意でもない私でもできた単語暗記法や英検1級のボキャブラリー対策について話していく。

このささやかな記事が、読者の英語学習や英検1級に合格するにあたり、少しでもお役にたてれば幸いだ。

この記事の著者:平井研一

63才。工学博士。英語も独学でネイティブ並みを目指しています。

忘却曲線を実装しており、スキマ時間の単語学習に最適です。ダウンロードはこちら!

目次

英検1級とは?その難易度は?

英検1級はReading、Listening、Writing、Speakingの全分野を備えた、国内最高峰の英語力診断テストだ。

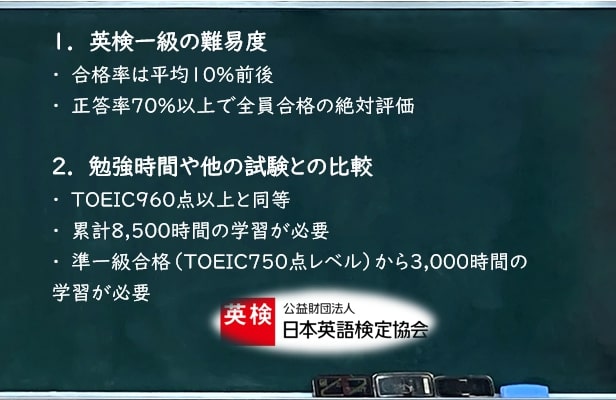

そんな英検1級の合格率は、2014年までの英検協会の公表値によれば平均10%程度、年間合格者数は約2500名。

合格率10%と聞くと、受験者の90%は不合格になることを意味しており、狭き門を想像させる。しかし、大学入試と違って、英検1級は競争試験ではなく、合格者数の枠が設定されているわけではない。

合格水準は正答率(約70%が要求水準)で決まり、正答率をクリアすれば誰でも何人でも合格することができる。

英検1級のレベル

では、英検協会が英検1級に求めているのはどのレベルなのだろうか?

英検1級は、英検の試験において最終目標となる級です。広く社会生活で求められる英語を十分理解し、また使用できることが求められます。

資格としての活用も入試優遇、単位認定、海外留学など広範囲に渡り、とくに通訳案内士(ガイド)試験の外国語(英語)の筆記試験が免除されるなど、高い評価を得ています。

試験内容は、一次試験(筆記とリスニング)と二次試験(面接形式のスピーキングテスト)に分かれています。

引用:英検協会HP

英検とTOEICの換算と勉強時間

また、英検1級とTOEICとの関係はどうなっているのだろうか?下記は、植田一三先生の著書からの引用である。

| レベル | 英検 | TOEIC | 累積学習時間 |

| レベル6 | 英検準1級合格 | TOEIC750点 | 5000時間 |

| レベル7 | 英検1級不合格A | TOEIC860点 | 6500時間 |

| レベル8 | 英検1級合格 | TOEIC920点 | 7500時間 |

| レベル9 | 資格3冠(英検1級、TOEIC960、通訳案内士) | TOEIC960点 | 8500時間 |

(出典:『英検1級100時間大特訓』(ペレ出版))

こちらの換算表によれば、TOEIC900点以上でないと英検1級には手が届かないことになる。

また、植田先生のおっしゃるレベル1アップには概ね1,000時間かかるので、毎日3時間勉強しても1年かかることになる。

なぜ英検一級合格に単語が重要なのか?

次に、英検1級の1次試験の構成を見てみよう。

英検1級の1次試験の構成

| 大分類 | 中分類 | 時間配分 | 小分類 | 配点 |

| 筆記 | Reading | 100 | 読解 | 16 |

| 語彙 | 25 | |||

| Writing | Writing | 32 | ||

| Listening | Listening | 35 | Listening | 27 |

1次試験は、Listening部と筆記部(Reading+Writing)に大別されている。

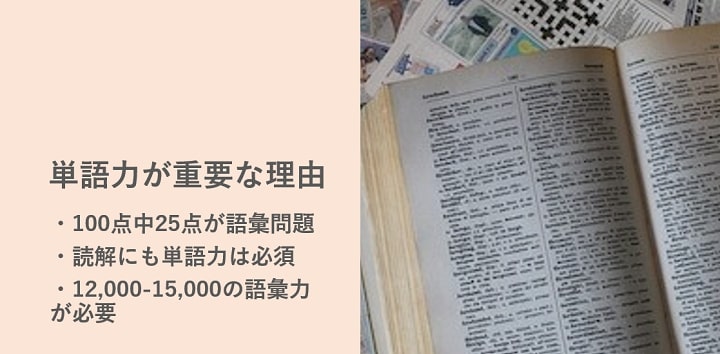

語彙問題は、25点を占めるというその配点の高さだけでなく、筆記部100分の構成要素の一つであることから、試験時の時間配分にも大きな影響を及ぼすパートであることが注目される。

つまり、語彙問題は秒殺できることも多く、ここを得点源にできれば、余裕をもって読解やWritingに臨むことができるので精神的にも安定しやすいというメリットがある。

また、語彙力増強により読解力向上効果も期待できるので、Reading全体での高得点も期待できることはいうまでもない。

英検一級に必要な単語量/レベルは?

受験したことのある人なら実感がわくと思うが、英検1級の語彙問題は、TOEICとは別世界。1次試験の最難関パートといってもよい。

語彙問題の要求レベルは高く、語彙数12,000~15,000をカバーできていないと難しい。

先に紹介した植田先生の本では、英検1級はレベル8~9(TOEIC920~960点に相当)との記述があるのだが、こと語彙に関しては要求レベルが桁違いであり、英検1級に特化した対策が必要となる。

なお、ネイティブスピーカーの語彙数は教育を受けていない人で10,000、教育を受けた人だと20,000とされている(Talk English.com / BBCニュースより)ので、表3に示すように英検1級での要求レベルの高さがうかがい知れる。

英検1級の英単語の要求レベル

| 分類 | ネイティブ(無教育) | 英検1級 | ネイティブ(インテリ) |

| 単語力 | 10,000 | 12,000~15,000 | 20,000 |

もし、ご自身の英語語彙力がどの程度か気になるようであれば、例えば下記のようなサイトがあるので、一度試してみてはいかがだろうか。(https://www.arealme.com/vocabulary-size-test/ja/)

私の英単語勉強法と覚え方のコツ

皆さんは、国語でも英語でも、単語の暗記となると、ノートに同じ単語をひたすら筆写したり、手作りの単語帳と赤の下敷きの組み合わせを使ってみたりしたことがあると思う。

しかし、英検1級の語彙力対策となると、短期間で覚えるべき単語数が多すぎ、初見では読み方もはっきりしない単語も数多く登場するので、労力の割には効果が上がらず、なかなか続かない。

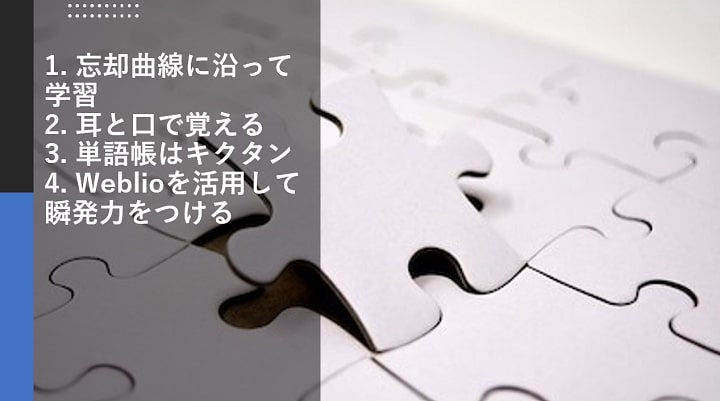

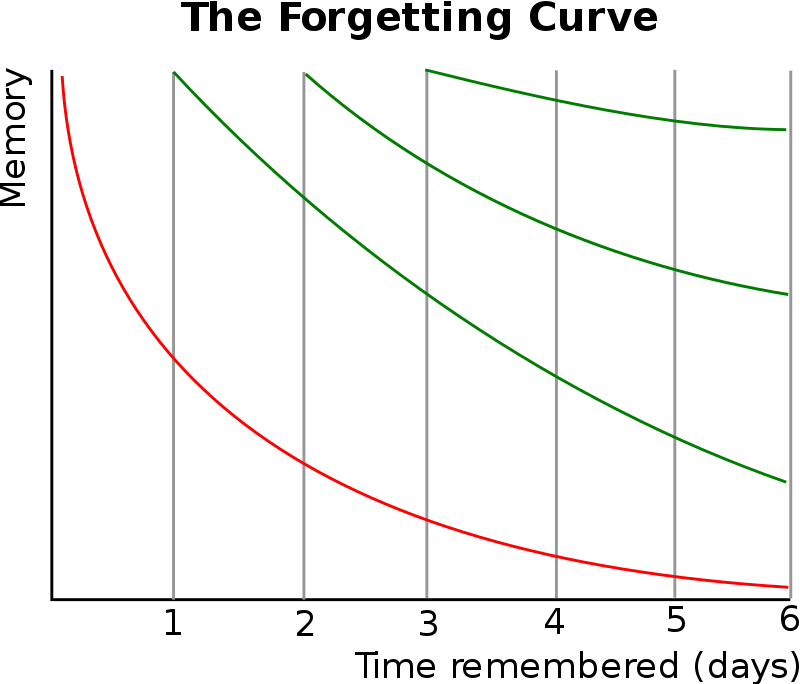

有名なエビングハウスの忘却曲線と復習の関係図によれば、復習しない場合には、2日で70%、1週間で80%忘れてしまうことが知られていることから、反復速度の遅い写経法は避けるべきアプローチ。

(引用:Wikipediaより)

いかにして継続しやすく、反復速度を上げられるのか、自分に合った方法を模索する必要がある。

耳からと口真似で覚える

私が採った方法は、耳から覚える・口真似で覚えるというものだった。

CD2枚付きのアルクのキクタンSUPER12000とキクタン英検1級を買い込み、通退勤時や出張時の運転中にひたすら聞き込むことにした。

この方法ならば、忘却する前に復習することができる。単語の収録数は各々1000 WORD程度である。数100回程度はターンさせ、繰り返し聞いた。

アルク独自のチャンツ方式というのは実によくできていて、単調なはずの英単語暗記が最後まで苦になることはなかった。

聞いて即座に意味が出てくるのは第1ステージ。

聞いて即座にスペルを思い浮かべられるのを第2ステージ。

聞きながら口真似して、イントネーションと発音をネイティブ録音と同じスピードで発声できるのを第3ステージと呼ぶことにした。

第3ステージに到達すると気のせいか一皮むけた感じになり、読解速度が一段と向上するという相乗効果を自覚しはじめたのは、嬉しい驚きだった。

例えば、初受験のころは時間が足りなくて苦労したTOEICのPart7が余裕をもって完了できるようになる相乗効果を実感した。発音速度と読解速度は比例関係にあるのではないかと思う。

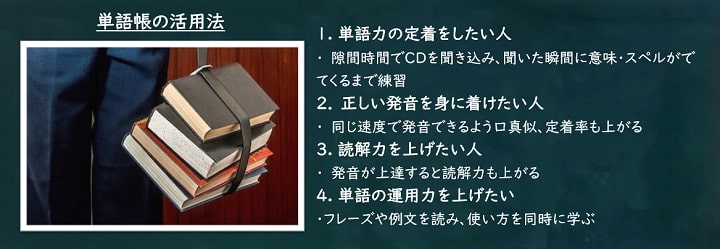

おすすめ教材の使い方・対象者

これらの教材の良い点は以下の通りである。

(ア)無理なく単語力の定着をはかりたい人

単語は、目で見てひたすら暗記するよりは、耳から入って、聞きながら口真似をして覚える(シャドウイングの単語バージョン)方がはるかに効率的。

キクタンシリーズには、CDが2枚付きで、飽きの来ないリズミックなロック系BGMとともに『英語→日本語→英語』の順に収録されている。

通勤・通学中のスキマ時間を利用して数10回となく反復し、聞いた瞬間に意味がわかり、スペルが思い浮かべられるくらいになるまで練習する。

(イ)単語の正しい発音をものにしたい人

単語の意味がとれるようになった段階で、キクタンを聞く際に、同じ音を出せるよう、同じアクセント、同じ速度で発音できるよう、口真似をしつつ、繰り返し練習する。

こうすることで、記憶への定着率が上がり、発音練習にもなるという一石二鳥の効果が得られる。

(ウ)文章の読解速度を上げたい人

意外かもしれないが、ネイティブ並みの発音ができるようになると、スピーキング速度が上がるのは当然だが、読解速度も上がるという波及効果が出てくる。

更に上級レベルを目指すのであれば、このキクタンを読解力やスピーキング能力向上のために活用することをお薦めする。

(エ)単語の運用力を上げたい人

キクタンを“読む”のもお薦め。単語だけ覚えても、その単語がどのように運用されるのかわかりづらい。

名詞の場合にはどんな動詞と結びつくのか、可算名詞か不可算名詞か、動詞の場合には自動詞なのか他動詞なのかも確認したい。

キクタンのページを開くと、フレーズやセンテンスの例が記載されているので、高得点を目指す上級者の人は、単語の運用方法について逐一確認していくことがお薦めする。

Weblioを活用して瞬発力を鍛える

キクタンで語彙力の基礎をある程度固めた後で、仕上げの意味でWeblio語彙力診断テスト(https://uwl.weblio.jp/vocab-index)を利用して、ゲーム感覚で瞬発力を鍛えることにした。

Weblio語彙力診断テストには、TOEIC(470, 600, 730, 860, 950の5階級)、英検(5級~1級の全7階級)、大学受験(センター試験、二次試験頻出、難関大学、超難関大学の4階級)および総合診断という多彩なコースがある。

英検用では、2004年度~2010年度までの過去問題の解析結果(英単語の出現頻度と傾向との調査)に基づき、合格に必要と考えられる語彙リストを作成し、語彙力測定テストとして利用できるようにしている。

例えば、英検1級コースを選ぶと、同コースに収録されている単語から、ランダムに25問が10秒おきに出題される。

回答者は、その正答率と解答時間の短さを競うシステムとなっている。最初は慣れなかったので歯が立たなかったが、繰り返し練習することで、英検1級やそれより難しい総合判断でもほとんど誤答することがないレベルまで到達することができた。

このように、キクタンとWeblio利用により、英単語学習に遊びの感覚を取り入れることができ、継続的な学習ができるようになった。皆さんにもお薦めしたい方法である。

単語暗記の応用

英単語学習法は、WritingやSpeakingに応用できる。特に、Writingに関しては頻出タイプのお題が多く、代表的なお題について勉強しておけば対策もたてやすかったように思う。

植田一三先生の『英語で経済・政治・社会を討論する技術と表現』(ペレ出版)とジェームス.M.バーダマン著『日本の論点』(IBCパブリッシング)を参考書とし、代表的トピック(30個程度)でトピックカードを作成した。

Pros or Consのうち自分にフィットするスタンスを決めた上で、カードの表面にはトピック名称、裏面には主張を補強するための理由を構成するキーワード(多くは複合名詞からなる専門用語)を書き込み、トピック名称からキーワード/キーフレーズがすぐに連想できるように何度も練習を積んだ。

要するに、古典的な英単語暗記法の応用である。

最後に

上記のような語彙力増強法により、私は英検1級1次試験の語彙問題では常に圧倒的上位クラスの得点をものにすることができた。

逆にいうと、語彙問題を苦手とする人は非常に多いということである。

本記事では、語彙問題を得点源として、英検1級合格を勝ち取るという戦略もあり得るという一例について紹介した。

このささやかな記事が、皆さんが英検1級合格を目指すにあたり、少しでもお役にたてれば幸いである。

» 1ヶ月で3000語!?最短最速で英単語を暗記する5つの方法

» GRE Verbal155点を3ヶ月で獲得した英単語暗記法6つのコツ

![[音声DL付]改訂版 キクタン英検(R)1級 キクタン英検シリーズ](https://m.media-amazon.com/images/I/51qtmy8uM6L._SL500_.jpg)

ネイティブの語彙数は記事中に表記されている値の倍くらいが、一般的に言われている値だと思う。本読んだり、ドラマ見てたりしたら感覚的にもわかりそうなものだと思うけどな~

mercyさん

補足ありがとう!

ネイティブスピーカーのボキャブラリーに関してもいろいろな説があるよね。

学歴とかにもよるけど20000~35000が多いらしい。

はじめまして

私は4月から英語の勉強を43で再開しました。7月に15年ぶりに受験したTOEICではその当時の705から850にスコアを伸ばすことができ、半年目となる来週と再来週にそれぞれTOEICと英検準1級に再挑戦します。

貴ブログを大変興味深く拝読しました。今回で準1級をクリアできるようであれば、その後の目標としておおいに参考とさせていただきたいと思います。

貴重なご経験の共有に感謝申し上げます。

パン屋さん

コメントありがとう!!こうやって何歳になってもチャレンジし続けるのは素晴らしいね!私も見習わないと!

来週と再来週のTOEICと英検準一級、無事目標達成、合格できますように!またサイトに遊びに来てね!

44歳で受けた初TOEICは745。今、45歳。記憶力、集中力の衰えを嘆いていましたが、勇気づけられました!

頑張ります!

初めてのTOEICで745点は素晴らしいスコアだと思う!何歳になっても英語はできるようになると信じている!この著者のように、人生楽しみながら、英語も上達させたいものだね!

最近就活が終わった者です

就活が終わってからというもの、英語に対してのやる気が消失し腐っていましたがニャンコ先生様の記事を見てやる気が出てきました!

来年の7月に860点をまずは目指して頑張ります!

電卓亮太さん

コメントありがとう!そして就活お疲れ!

英語は就活だけでなく、社会人になってからもすごく大切な要素だと思う!

なので、モチベーションを維持しつつ、楽しみながら少しづつ続けてね!

次回のTOEICも応援しているよ!

こんにちは。英検1級を受けてみようと思い立ちこのページにたどり着きました。autherさんは56歳で挑戦されたそうですが、私は今54歳です。はるか昔に英検2級に合格して以来、30年以上英語に関する資格検定を避けて生きてきた気がします。人生100年時代だそうですので、自分への挑戦と思い2年間やってみようと思います。1月26日、まずは準1級から頑張ります。autherさんには背中を押していただきありがとうございます。

暖かいコメントありがとう!何歳になっても、英語はできるようになると信じてる。こういうコメントがあると、他の読者にとっても刺激になるね!来月の試験頑張って!著者の代わりにお送りいたしました。

参考になる記事をありがとうございます。

キクタンは非常に良い単語帳で、私も使いました。ただ、キクタンレベルでは単語数が少なく、感覚的には7,000語程度までの印象です。今、私はテストすると11,000語程度なのですが、キクタンを一通り終えて、究極の英単語Lv.4をやっている所です。20周は終えてますが、まだ覚えきっていません。キクタンは非常に効率的に学習できますが、一方で、究極の英単語は効率が悪いと感じています。そこで、質問させて下さい。

キクタンを終えたあと、どの単語帳で学習されましたでしょうか?

よろしくお願いします。