アメリカドラマと洋楽の大ファンだった私は高校1年の時に英検準1級に合格した後、英検1級を受け不合格になり一度は英検1級の受験を諦めました。

しかし、2018年の浪人時代の夏に英検1級を再び受験し合格しました。この時に合格したのはしっかりと戦略を立ててから勉強したためだと思います。

これまで英語は基本的に独学で、2次試験前にオンライン英会話をしましたが、スクールには全く通いませんでした。

特別な家庭に生まれたわけでもなく、公立の学校に通っていて、留学もしたことはありません。

この時の体験談と、おすすめの学習法をこの記事で書いていこうと思います。

この記事の著者:Kanta Yamaoka

現在理系大学生。自宅で浪人中に独学で英検1級に合格しました。夢は機械学習/人工知能のエンジニアになり社会に利益をもたらすことです。将来的には英語を生かしてアメリカの理系大学院に進学予定なので、その過程もこれから読者の皆様にシェアできたらいいなと思っています。

監修者:ウメンシャン

日中英のトリリンガル・言語オタク。英語圏留学経験なしからIELTS8.0、TOEFL104、GRE322。コロンビア大学・ペンシルバニア大学・ニューヨーク大学・メルボルン大学教育大学院に合格実績を持つ。慶應義塾大学大学院卒。1児の母。

目次

英検1級の難易度と概観

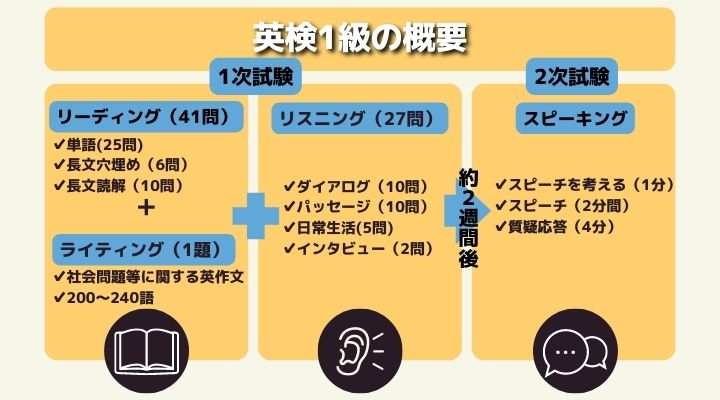

皆さんは英検1級についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。日本において英検は代表的な英語資格の一つであり、英検1級は文字通り英検で最難関の級です。

実際、合格率は2015年には約12%となっていて、難易度の高さを示しています。

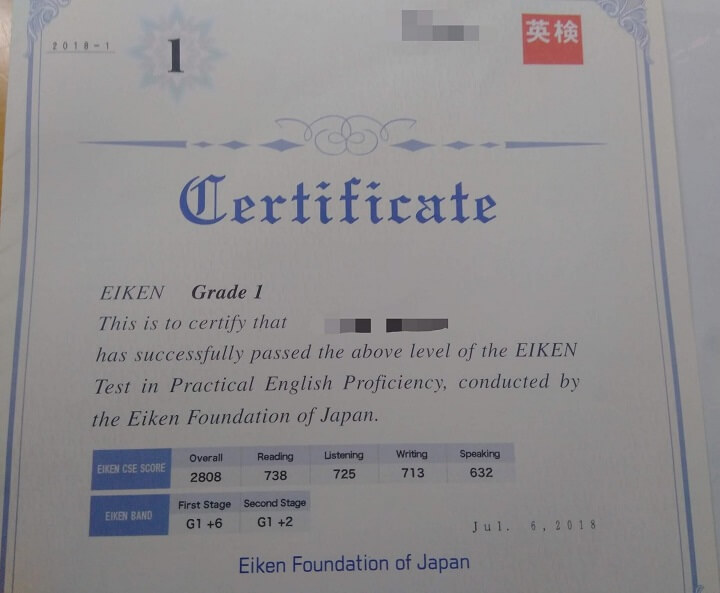

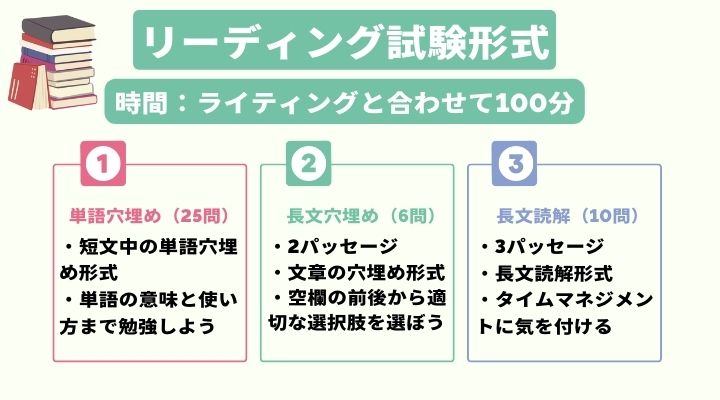

試験の問題形式

一次試験は筆記(100分)/リスニング(約35分)のスケジュールとなっています。一時試験に合格すれば、2次試験となる英語での面接(約10分)に望むことができます。

1次試験から2次試験まで数週間の時間があるため、その間に集中してスピーキングの練習をすることができます。

取得するメリット

英検1級の取得にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

実用的な面をあげれば、入試で優遇されたり、大学において英語の授業の単位認定がされたり、語学留学を目的とした海外留学で自分の英語レベルを示すことができます。

また、通訳案内士試験の英語筆記試験が免除されることも非常に大きなメリットだと思います。

先に述べたように、合格率は高くはありませんが、十分な戦略と準備を持ってすれば、英検1級に受かることはそう難しいことではありません。

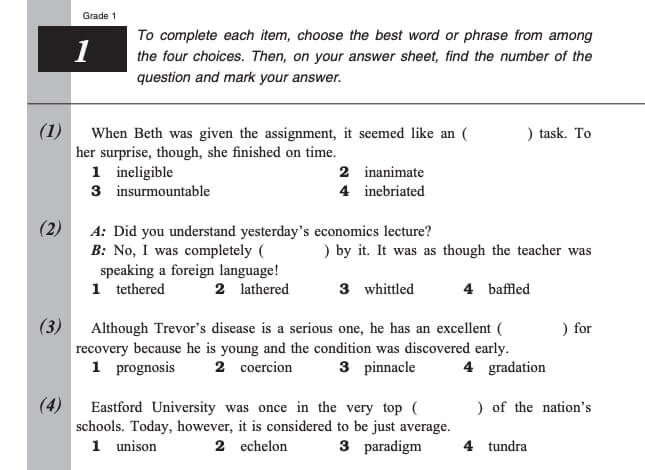

一次試験・大問1 – 語彙問題の難易度・対策・おすすめ参考書

問題形式

大問1ではいわゆる語彙問題が25題あります。

ここでは短い2センテンスぐらいの文章で、穴埋めの箇所があり、4つほどの語彙の選択肢から、最も適切なものを選択するという問題です。

ネイティブの日常会話ではあまり出てこないものの、知的な会話や、ニュースや新聞、書籍などには英検1級の語彙問題レベルの単語はごく普通に出てきます。

つまり、日本人は難しいと感じるが、実際の海外生活で役に立つ語彙が要求されます。

この問題は英検1級の一次試験でもウェイトが大きいため、ここを安定して高得点を叩き出すことができれば、大いに優位に立つことができます。

また、語彙を増やすこと自体が、長文やリスニングなどでのパフォーマンス向上に寄与するため、語彙の増強は一石二鳥です。

空所補充の語の品詞は名詞、動名詞、形容詞が多く、それらの自然な組み合わせを問うものが多いです。

よって、単語を覚える際に、それがどのような語と一緒に使われるかということを最終的には頭に入れておくと有利です。

単語自体の覚え方や学習リソースなどは次で紹介しますが、それだけでなく英語のコンテンツに増やすことも合格の確率をあげる一つの手段です。

学習リソース紹介・おすすめ参考書

私は主にTOEFL iBT向けの単語帳をメインに使っていましたが、以下の3つの単語帳の単語を記憶すれば、当日の試験でも語彙問題で9割を超えることは難しくありません。

とは言っても、これらの三つの単語帳の大部分の内容は共通しています。一つの単語帳を覚えたと思った時点で他を眺めるというのは、一つの単語の定着を深める上で有効な手段だと思います。

本試験に向けて最短かつ最も効率の良い勉強法として、「英検1級 でる順パス単」の単語をうっすらと記憶したぐらいで、過去問6年分の語彙問題を解き、その後解いた問題を復習しながら、単語帳を何周も読むことをおすすめします。

「英検1級 でる順パス単」は、英検の問題を作成している旺文社が作成している単語帳であり、単語帳としては最も取り組む価値が高いです。

また、過去問に出てくる語彙はある程度共通していることが分かります。

そうした頻出の単語の意味を理解することができれば、もし当日、選択肢でわからない単語が出てきても、残りの選択肢の意味がわかれば、正解を出すことは可能です。

正解以外の選択肢にある単語も全て重要です。これを意識して、過去問の単語から優先的に記憶していきましょう。

単語学習の方法

では、どうやって単語を記憶するのか?これには様々な方法があります。それぞれ良い点と悪い点があります。

単語帳の活用

1つ目は、先ほど示したような単語帳を気楽に流し読みし、何周もするという手法です。ここで注意すべきは、初めのうちは覚えようとは意識しないことです。

単語を覚えるには、単語の存在を意識するようになり、意味を知り、どんな文脈で使うかをなんとなく理解するなどどいった風に、段階を踏むことが重要です。

睡眠を挟みつつ、間隔を開けて分散的に単語帳に触れていくことが重要です。

この手法は分散学習といって、集中的に学習するより、時間を挟んで負荷を下げた方が記憶の定着が良いという研究結果により、多くの科学者により指示されている手法です。

過去問をベースにする

2つ目は、英検の過去問を解いた時に、解説に単語の意味を書き込み、定期的に見返すということです。

これは、語彙問題の文脈のエピソードを利用できるので、単なる丸暗記よりも有用です。

同義語・反義語の活用

3つ目は、わからなかった単語の意味を調べる時に同義語、反義語に目を通し、それらを利用して意味を覚えることです。

脳は既に知っている事項と、これから学ぶ事項に繋がりを見出すと、記憶しやすいという性質があります。既に知っている単語の記憶も強化されるので非常に有効です。

その他の方法

また、それでも単語の意味が掴めなければ、Google画像検索してみたり、TwitterやFacebookなどで検索してみるのもおすすめです。

こうして、知らない単語を調べて、メモアプリに保存するか、スクリーンショットを撮って定期的に見返しましょう。通勤通学時間の隙間時間を利用して、語彙の復習を行うことは大変おすすめです。

語彙の増強方法はこれだけではありません。それぞれの良い点・悪い点を考えて、自分の状況に合わせて適切な方法を選びましょう。

- 単語帳に何回も触れる

- 過去問で単語の使い方を学ぶ

- 同義語や反義語と関連付けて調べる

- 単語をイメージ(画像)で覚える

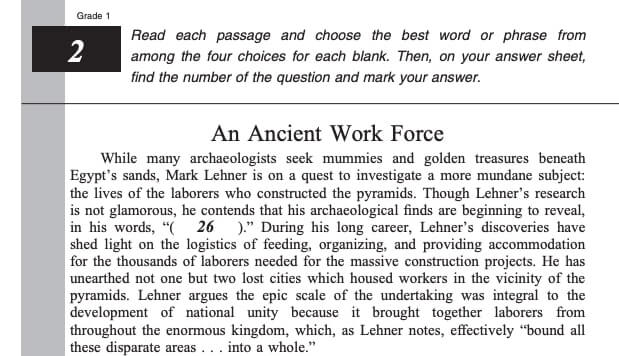

一次試験・大問2,3 – 長文問題の難易度と対策

大問2の形式

約400単語のパッセージが2つあり、それぞれ空欄3つを埋める形式です。選択肢は4つあります。選択肢は語句やフレーズです。

選択肢を当てはめて、その選択肢を入れると本文の流れと矛盾しないかという視点が重要です。そのため、接続詞に注意して読むことが重要です。

大問2のパッセージは、英検一級のパッセージの中では短い方なので、ここを効率よく解くことで残りの問題に時間を残したいところです。

大問3の形式

大問3には合計で3つのパッセージがあります。

まず、約500単語のパッセージが2つあり、これには空欄が3つあります。選択肢は4つで、主にフルセンテンスかセンテンスの一部です。

次に、約800単語のパッセージが1つあり、4つの質問と、それぞれ4つの選択肢があります。この選択肢も主にフルセンテンスかセンテンスの一部です。

解答は完全な質問に対する応答か、もしくは問題文の”One of the factors that affect ○× is that…”のようにthatに続く文を選ぶという形式です。

この問題の特徴として、解答は本文のあるセンテンスの言い換えになっている場合が多いことです。そのため、問題文にある表現に注意して、その表現が文章中にないか探します。

似たような表現があれば、その付近に解答の根拠がある可能性が高いです。理論的にこの問題は時間さえあれば確実に解けます。重要なのは諦めないことと、読解の効率を上げることです。

この大問3は文章の量が多いのと、質問も文章の理解を問う問題なので、非常に時間がかかります。よって、いかに効率よく進めるかというタイムマネジメントが重要です。

長文問題を効率よく進めるテクニック

私が初めて英検1級を受けた時、最後の長文問題の途中で試験が終了してしまっていたのでこのことは死活問題でした。

よって私は最後に英検一級を受験する時には、いかに長文での時間ロスを最小限に抑えるかということを戦略的に考えました。

その方法についてこれからお話ししていきます。

問題文からの逆算

文章の全てを読む必要はありません。文章量が多い大問3では、パッセージよりも問題に先に目を通すことをお勧めします。

その時に、問題文と選択肢から文章の雰囲気と、重要そうなキーワードを頭に入れましょう。

こうして選択肢の内容と似ている表現がないか意識しながら長文を読むことが重要です。

背景知識の活用

英検一級で出題される社会問題は、私たちの生活や将来にとって重要なものばかりです。

こうした話題についての背景知識があれば、早く読むことができ、場合によっては既に知っている部分を読み飛ばすということもできます。

YouTubeで英語のニュースをみたり、英字新聞などを読むことを習慣にしましょう。また、過去問を解くことでも背景知識は増えていきます。

ただ、試験まで時間がない場合は、社会問題についてまとめたページがある英検一級用の教材を使いましょう。

例えば、私が持っていた「英検分野別ターゲット英検1級英作文問題」についていた時事問題まとめとフレーズ集がおすすめです。ただ、あくまで英検の勉強のついでに背景知識を増やすことにしましょう。

内容語でざっくり理解し、必要に応じて細部を読む

内容語というのは、簡単にいうと、意味を持つ文章の単語です。主に名詞・動詞・形容詞などのことです。

ここでは厳密な定義の説明はしませんが、あくまで重要そうな単語を読むだけでも内容はざっくり理解できるという点を知っておいてもらえると結構です。

例えば、

Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country.

という文章の大まかな意味を掴むだけなら、内容語を抜き出して

Reed College offered best calligraphy instruction.

の単語たちを読めば良いのです。

文章を読む時は、このようにしてざっくりと理解しましょう。一部理解できなかった時や、重要そうな部分を見つけた時は必要に応じてより細かく読んでいくのが効率良いです。

» TOEICリーディング400点~への勉強法(速読・長文読解のコツ)

マーキングで読む場所を優先順位付け

本文と問題文を行き来することになるため、どこにどの文章が書いてあったかを忘れると混乱を招きます。

そのようなことを防ぐためと、どの文章を読むかという優先順位を明らかにするためにマーキングは必須です。

まず、トピックセンテンスに印をつけましょう。トピックセンテンスはパラグラフの初めの1文のことでパラグラフの概要です。

よって選択肢を吟味する時は、ここを目印にして解答根拠のあるパラグラフを探すことになります。頻繁に参照する部分にはこのように印をつけることが重要です。

また、接続詞や論理の展開に関わる部分に印をつけましょう。この時、自分の中で予め印の形と意味を決めておくことをお勧めします。

例えば「”so”,”consequently”などは◎で”but”,”however”などは△で表す」などといった自分なりのルールです。接続詞の前後の文を重点的に読むと、文章の流れを大まかに理解しやすいです。

また、選択肢を吟味する時にも論理の流れがわかっていると、選択肢の消去がしやすいです。

そして、問題と関連してそうなところにも印をつけましょう。具体的には、問題文や質問文に出てきた表現と似ている表現がある場所などです。

答えに困った時は印をつけたところから優先的に再確認し、答えを検討しましょう。効率よく読むために優先順位付けと、優先順位に基づいた読解は非常に重要です。

答えが出ない時は次へ進む

5分以上答えが出ない時は、同じパッセージの別の問題の検討に切り替えましょう。これは次のような理由からです。

- 読み間違いや、誤った前提にハマっている可能性がある

誤った前提で読み進んでいるので、頭の中で内容が矛盾し混乱している可能性があります。

- 脳の中で情報を処理するのにタイムラグがある

皆さんは数学の問題を解いていて、いったん別の作業をしていたら解答が思いついた経験はありませんか?難しい概念は脳が理解するまで時間がかかります。とりあえず次に進んでいる間に、脳内で情報が結合し理解できることがあります。

以上のように、とりあえず次に進み、時間をおくことで頭の中が整理され、このような状況から脱出できます。くれぐれも1つの問題に時間をかけすぎないように注意しましょう。

具体と抽象の2つの視点を切り替える

文章はトピックセンテンスとその具体例からなります。トピックセンテンスの内容を説明する続く文章は具体例です。

トピックセンテンスの主張が分からない時は、その後の文章をよく読んでみましょう。逆に、具体例が分からず混乱した時は、いったんより抽象的なトピックセンテンスを読んでみましょう。

また、それでも分からない時はとりあえず結論を読むことで理解できることもあります。このように視点を切り替えて読むことが重要です。

迷った時の最後の判断材料

もし上のことを試しても答えが出ない時は、常識的知識で推論して答えを出しましょう。

大抵の場合、4つの選択肢のうち2つは明らかに間違っていると分かることが多いです。

残りを選ぶために、常識的知識を使うことができます。ある選択肢が成り立つと仮定した時に、常識的知識や本文の流れと矛盾がないかどうかを考えます。

また、一般的に過剰に主張している選択肢は間違いであることが多いです。例えば、「全て○×である」のような偏った選択肢は間違いであることが多いです。

正解の選択肢は、ある程度どちらの立場も考慮した公正な主張であることが多いです。しかし、これは当てずっぽうに近いのでできる限り頼らずに解答できるようにしましょう。

- 最初に問題文を読む

- 文章を抑揚をつけてポイントごとに読む

- トピックセンテンスに着目

- 迷ったら一回次の問題へ

- 日頃から社会問題について調べる

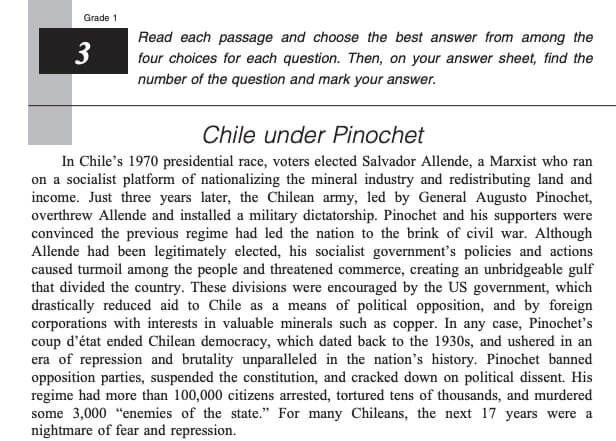

一次試験・ライティングの難易度と対策

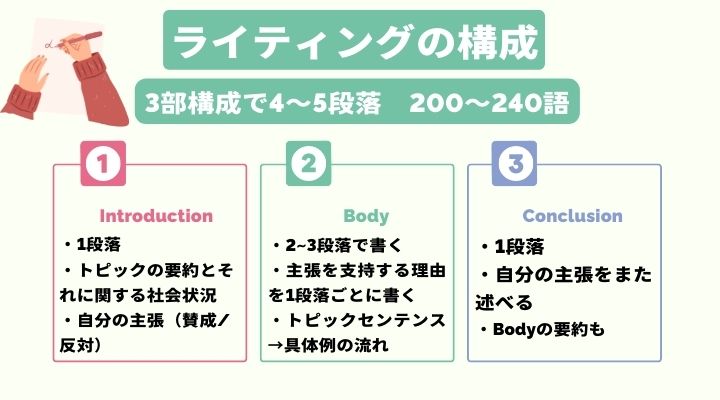

ライティングの概要・構成

ライティングは与えられたトピックに対して、賛成または反対の立場を表明し、その理由を述べていくという形式です。

ライティングの雛形として、Introduction, Body, Conclusionの構成になっています。語数は220単語程度が理想とされます。

1. Introduction

まず、Introductionには(A)トピックの内容と、(B)それにまつわる社会の状況、(C)それに対する自分の意見などを含めます。

「CO2を出す企業に罰則を設けるかどうか」というトピックの場合、(B)は「CO2は地級温暖化に寄与しているため、できる限り減らすというのが世界のトレンドになっている。」という風に書くことができます。

さて、Introductionで注意すべきは、賛成または反対の立場を明確にするということです。英語のエッセイでは基本的に曖昧な立場は認められません。

決めるのが難しくとも、鉛筆を転がすなどしてどちらかに決めなければいけません。そして、一度立場を決めた以上は途中で書き直すのは得策ではありません。

Introductionを書いてしまってからBodyを書く途中で立場を変えることは時間の制約を考えるとほぼ不可能です。

2. Body

Body Paragraphは多くの場合3つが推奨されますが、絶対ということではありません。2パラグラフしかなくても、内容と量が多ければそれでも良いと思われます。

このBodyでは理由とそのサポートを述べていきます。パラグラフの初めにトピックセンテンスをかき、その詳細や具体例などを述べていき、主張をより納得のいくものにしていきます。

できる限り感情に頼る文章は書かず、論理的な文章を書くことが求められます。また、なるべく曖昧な表現は避けて根拠を明確にしましょう。そのために、接続詞の用法に慣れることが必要です。

3. Conclusion

最後に、Conclusionでは自分の立場を再度主張し、与力があればこれまでのBodyの簡単な要約を1センテンスほどで書くこともおすすめです。

こうしたライティングの雛形については、後述の本に詳しくわかりやすく書いてあるので、そちらを参照することをお勧めします。

ライティングの4つのポイント

英検のライティングで注意すべきなのは、何も難しい文章を書く必要はないということです。

エッセイの雛形にしたがっていれば合格に必要な水準に達します。

- 接続詞の使い方に気を付ける

- 論理に矛盾がないようにする

- スペルミスを減らす

- 極力パラフレーズする

を意識すれば良いと思います。

トピックをそのままIntroductionやconclusionで使いまわさずにパラフレーズできるかどうかも、英検1級に合格する上で重要な能力です。

以上の点に気をつけている限り、英検の過去問にありがちな日の打ち所のない複雑な文章を書く必要はありません。そんな完璧な文章を制限時間内にかける人はなかなかいません。

英検1級は長文問題などで時間があっという間に消えてしまうため、ライティングにかける時間が足りなくなるという最悪の事態を防ぐために、完璧な文章を書くことよりは、上記の4点を心がけましょう。

おすすめ書籍「英検1級 面接大特訓」

おすすめのライティングの教材としては、Jリサーチ出版の「英検1級 面接大特訓」という書籍が最も教材としてはおすすめです。

この本は、「面接」とタイトルにありますが、実はライティングにも対応していて、論理の組み立てから、英検1級での頻出テーマが双方のスタンスから解説されています。

また、非常に便利なフレーズ集もついています。これは非常に有用なので、記憶すればスムーズに文章を組み立てれるようになります。この本は、ライティングだけでなく、スピーキングの対策にも対応しています。

私もネットでの評判は聞いていたのですが、1次試験の帰りに本屋でこの本を手にとってみて、なぜもっと早いうちに買わなかったのかと非常に後悔しました。

2次試験のスピーキングではこの本のおかげで合格することができたと言っても過言ではありません。それくらい有益なノウハウが詰まっている本だと感じました。

この本には、日本人がライティングやスピーキングをする際に陥りがちな論理の罠や、知っておくべき社会問題と、それらの立場と、代表的な理由などが網羅されています。是非本屋さんで手にとってみてください。

Grammarlyでフィードバックを受けよう

上の教材でライティングの極意を学んだ後は、実際に過去問のトピックなどを中心に実際に書いていきましょう。

ここで問題になるのが、指導者を見つけるのは難しいということです。

私は当時18歳で、大学受験の準備もしなければいけなかっただけでなく、添削にお金をかけることもできなかったため、Grammarlyという全世界で人気の英語の自動添削サービスを利用していました。

これは、膨大な文章を人工知能に学習させ、それを元に、文法チェックだけでなく、文章のトーンや、より自然な語彙の提案など、英語で文章を書く上で必須の機能が散りばめられています。

無料でもチェックは十分にできますが、有料プランもそれほど高くなく、優良なので是非おすすめです。

このツールを使いながら、書きながらフィードバックをもらい、それを元に自然な書き方や、便利な語彙などを学んでいくことは大変効率的だと思いました。

なぜなら、自分で文章を書くという能動的な経験が、語彙の記憶や、フレーズの記憶、ライティングのノウハウの向上にはもってこいだからです。

» Grammarly (グラマリー)の使い方徹底解説!英文・文法添削ツール

一次試験・リスニングの難易度と対策

試験形式

リスニングの試験は、4つのパートに分かれています。

【Part 1】会話の内容に関する質問に答える。

通常二人の会話が流れます。解答時間は10秒で、音声は一度しか流れません。

【Part 2】パッセージの内容に関する質問に答える。

200単語ほどのパッセージが読まれ、それに対する質問が読まれます。

選択肢のみが印刷されているので、流れる直前に選択肢のみ眺めて、内容を予測してから聞くことをお勧めします。音声は一度しか流れません。

【Part 3】Real-Life 形式の放送内容に関する質問に答える。

Real-Lifeという名前が示すとおり、日常生活に近い場面が出てきます。

意外と日常生活の語句は知らないことが多いので、過去問などで分からない語句が出てきたらもれなく意味を調べることをお勧めします。

音声放送前に、冊子に印刷されたSituation, Questionの部分を読み、音声を聞いてから解答します。音声は一度しか流れません。

【Part 4】インタビューの内容に関する質問に答える。

これはニュース番組の対談のような音声が流れます。キャリアなどに関する真面目な話題が多いです。

音声は一度しか流れません。対策としては実際に日頃から英語でのニュース番組などを聞くことをお勧めします。

リスニングの対策方法・長期トレーニング

リスニングに関しては短期的に能力を飛躍的にあげるというのは難しく、かつテクニックなどもそれほど存在せず、ごまかしが聞きません。

よって日頃からの練習が必要であるということは覚悟しておく必要があります。

まず、長期的な練習方法についてお話しします。これに関しては最低でも1ヶ月程度のスパンを想定することをお勧めします。

おすすめ参考書・リソース

私の場合は次の2点が主な教材でした。

- 英検1級リスニング問題150 (英検分野別ターゲット)

これも英検の問題を作成している旺文社による教材であり、取り組む価値は非常に高いです。

実際のリスニングの形式と同じ問題を数多く経験することができます。これをとりあえずインタビュー問題に重点を置いて学習しました。

インタビュー以外の問題は音源が短いため、準1級と比べてもさほど難易度の変化はないと感じていました。

一方、インタビューの時間が長く、内容も高度であるため、苦手意識がありました。1ヶ月ほどのスパンでこの問題集を一通り解きながら、それと並行して、既に聞いた部分のCDを走りながら聞いて復習していきました。

解説にも役立つ語彙の知識などが書かれているため、問題を解くことだけでなく、解説を語彙やリスニングの知識の定着にも有効活用しました。

頻出の話題が詰まった教材なので、本試験でも余裕を持ってリスニングに臨むことができ、この教材には非常に取り組んで良かったと感じました。

- ポッドキャスト(TuneInRadio)

これは全般的なリスニング力を高めるために意識して習慣化しました。具体的には、毎日のランニングの時に一つのエピソード(20分ほど)を聞きました。

これは全般的なリスニング力を高めるために意識して習慣化しました。具体的には、毎日のランニングの時に一つのエピソード(20分ほど)を聞きました。

どのように音が繋がるか、子音が脱落するかなどといった理論的な小難しいことは頭で理解するよりは、実際にそうした現象が起きている瞬間を何度も聞き、慣れることが重要です。この作業はスピーキングの能力にも直結します。

また、毎日ニュース系のポッドキャストを聞くことで、日々学んだ語彙の復習ができます。

ニュースに出てくる社会問題はリスニングだけでなく、ライティングやリーディングの背景知識として大変役立ちます。

リスニングの練習としてポッドキャストを聞くことは、毎日英字新聞を読むということよりはハードルが低く、習慣化が望めます。

【有効なポッドキャストの選び方】

とはいえ、世の中には様々な教材があり、どれがベストかとか決めるのは難しいです。優良な教材を選ぶ基準として私の個人的見解を述べておきます。

・1つの音源の長さが20分以内

クッキングやランニングの合間に聞けて、かつ長すぎず習慣化に向いている

・経済、科学、国際情勢についてまんべんなく話題を提供してくれるもの。

この条件を満たす教材は基本的に英検1級レベルであるので、これを日々聞いていけば、本番のリスニングも難しくないといずれは感じるようになります。

・インタビューがある

これは単純に英検1級のリスニングではインタビュー問題があり、比較的難しいので英語でのインタビューについて慣れておく必要があるためです。ニュース系のポッドキャストでは頻繁に聞くことができます。

ポッドキャストの聞き方

それではどのように教材を聞けば良いのでしょうか。未知の単語が出てくることは学習者にとっては当たり前のことです。

そして全てをその都度調べることは精神力を必要とし、必ずしも全ての単語を知る必要はありません。調べるのは頻出の単語のみで良いです。そして、すぐに調べる必要はありません。

毎日ポッドキャストを聞く中で、同じ単語を何度も聞くはずです。そうした単語はどのような文脈で使われているでしょうか。

喋っている人は怒っているのか、嬉しそうなのか、気難しそうなのか、そうした単語の雰囲気をまずは感じ取ってください。

人間の脳は類推に非常に長けています。まずは単語の文脈から単語の意味を類推してください。

例えば、COVIDという単語をポッドキャストで何度も聞いたとします。

それはコロナウイルスによる症状のことですが、調べなくとも、アナウンサーの緊迫した声や、ネガティブな単語”death toll”,”outbreak”,”lockdown”や医療系の単語”medical”,”virus”,などとよく使われる、ということを総合して、これは世界中で2020年に流行した新型コロナウイルス の話題なのではないかというあたりをつけることができます。

このようにあたりをつける過程で脳に単語はほぼ記憶されています。

後は、時間のある時に辞書で調べて正しいかチェックすればなお良いです。

正しくなくとも、「間違えた」と脳が感じた時は記憶が定着しやすいので気にすることはありません。この学習過程は赤ちゃんが言語を習得するのに非常に似ていて、また効率的です。

イギリス英語に慣れよう

RP(イギリスの標準アクセント)に慣れることも重要です。英検のインタビュー形式のリスニングではRPアクセントがよく出てくる印象を受けました。

これに慣れるために、日頃からBBCのポッドキャストを聞いて慣れることや、RPアクセントの特徴について知っておく必要があります。

例えば、アメリカのアクセントではrを強調しますが、RPではrはほとんど発音しません。

また、アメリカのアクセントではtが時たまdのように砕けた発音をするのに対して、RPでははっきりtを強調します。

また、母音にもいくつかの違いがあります。こうした違いを学ぶために、以下のような動画を視聴することをお勧めします。

リスニングの対策方法・短期的なトレーニング

次に、短期的なテクニックについてお話しします。

メモをとるか、とらないか問題

各パートでメモをとるかどうかということも非常に受験者の間でも賛否両論あり、決めるのが難しいです。

私の場合は、聞くことに集中するためにメモをとることを捨てました。

これは、重要そうな情報を分別しながらメモを書くということが認知的に高度で、これをしようとして重要な部分を聞き逃してしまうということが何度も過去問演習であったからです。

実戦練習で予測の精度を上げる

メモをとるのをやめた代わりに、問題文を先読みし、ある程度何に注意して聞くか考えた上で問題に臨むことを心がけました。

具体的には、問題文から、会話の内容を予測し、関連する話題を思い浮かべ、脳をその話題を聞くのに最適なコンディションにするということです。

これを実際のリスニングの過去問をこなすにあたって意識していきました。

人間、予想外の話題が出てくると驚きの感情でワーキングメモリが圧迫され、本来の力が発揮できません。

これを防ぐために、会話の予測が必要です。過去問をこなすうちに、リスニングのパターンはある程度同じであることに気づくことができます。

それらが蓄積すればするほど、テーマの予測の精度は上がり、精神的余裕を持って受けることができます。

さらに、ワーキングメモリを節約するために、実際に聞いている時は目を閉じるということも実践していました。

人間の認知的作業の多くは視覚に割かれています。これをシャットアウトすることで、よりリスニングに集中することができます。

分からない問題は早々に諦める

後は、分からない問題は迷わず「左から3番目を選ぶ」などといった自分なりのルールを決めて置くことが重要です。

大抵の場合、迷った以上、正解は期待できません。英検1級のリスニングには合計で27問もあります。

よって、一つの問題に固執するのは得策ではありません。諦めてなるべく次以降の問題に集中できるよう、多少の分からない問題は捨てましょう。

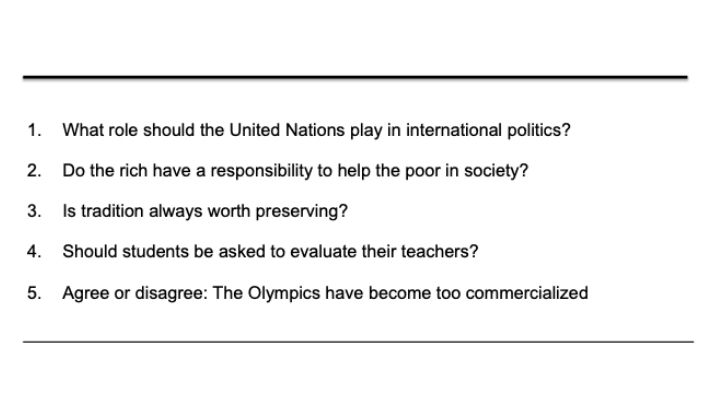

英検1級 2次試験の概要

実際にどのような形で試験が進み、どのようなスピーキングをする必要があるのか知ることが、対策の第一歩です。

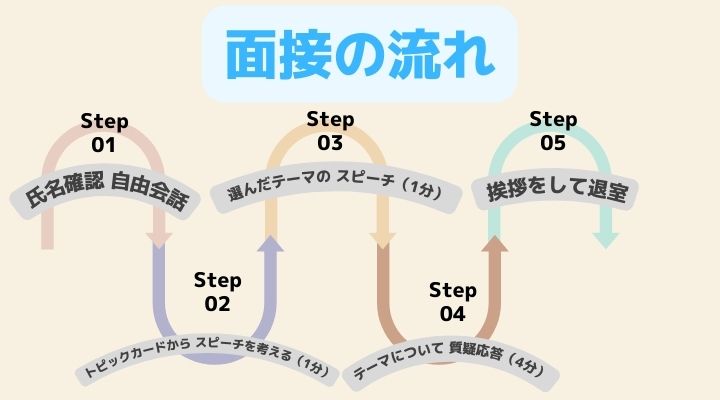

2次試験の流れ

2次試験の流れは公式サイトから引用すると次のようになります。

- 入室

係員の指示に従い、面接室に入ります。

- 「面接カード」を渡す

係員に「面接カード」を手渡します。 - 着席

面接委員の指示に従い、着席します。 - 氏名の確認と簡単な日常会話

最初に氏名の確認をし、簡単な日常会話をします。 - 「トピックカード」を受け取る

面接委員から、5つのトピックが書かれた「トピックカード」を受け取ります。 - スピーチの考慮時間(1分間)

トピックの中から1つを選び、スピーチの内容を考えます。考える時間は1分間です。メモをとることはできません。 - スピーチ(2分間)

面接委員の指示で、スピーチを始めます。スピーチの時間は2分間で、それ以上続く場合は、途中でも中止させられます。 - Q&A(4分間)

面接委員からスピーチの内容や、トピックに関連した質問が出題されます。 - 「トピックカード」を面接委員に返す

試験が終了したら、「トピックカード」を必ず面接委員に返してから退室します。

- 退室

退室後は、すみやかに会場から退場します。控室へ戻ったり、待機中の受験者と会話をしてはいけません。

また、二次試験の流れを知るため、英検公式サイトにある、「バーチャル二次試験」と名付けられた面接場面を模したアニメ動画もお勧めです。

臨場感をもって流れを知ることができます。

実際の試験室への入室から退室までどう進むのか、自由会話の進み方、スピーチの始め方、質疑の様式、トピックカードの受け取り方や返し方などを知ることができ、とても参考になります。

過去問を知る

日本英語検定協会 英検1級過去問より引用

最初の自由会話の部分は、名前の確認プラスアルファというような内容なので、最初に短時間の日常会話的な部分があることを知っていれば、特に入念な対策や準備をする必要まではないでしょうが、天候、交通機関、自己紹介等の表現の復習はしておいた方がよいかもしれません。

スピーチについては、過去にどんなトピックが出題されていたのかを知ったうえで対策を立てました。

1級のスピーキングで期待されるのは、主催者(日本英語検定協会)によると、「社会性の高い幅広い話題についてやりとりをすることができる」ことです。

これまでには、政治、経済、科学、芸術、環境、人権、犯罪、教育等多岐にわたる社会性の高いトピックが出題されています。

英検公式サイトでいくつかの過去問を知ることができますが、ごく一部でしかないので、全貌を知るためには、過去問を収録した市販の書籍を購入することになりましょうか。

ここでポイントになるのは、提示される5つのトピックの中から、1つを選んでスピーチすればよいという点です。

すなわち、全ての分野に対してスピーチする能力をつける必要はなく、苦手でない分野でスピーチすればよいわけです。

例えば、政治、経済、科学、芸術に関する話題が苦手としても、それ以外の環境、犯罪、教育等の話題についてある程度のスピーチができれば大丈夫ということになります。

自分自身が経験して具体的に知っている分野であれば、スピーチを組み立てやすいし、その後の質疑応答も楽に進めることができます。

こうしたことがわかるとぐっと気分が楽になりました。

また、「一次試験に合格できる英語力を持つ人なら、時間があれば二次試験のスピーチの原稿を書けるし、スピーチ後の質問に対しても、十分な時間があれば答えることができるはずである。こうしたことを、時間をかけずにできるようにすればよい。」ということもわかりました。

2次試験の体験談

これまでの説明だけではイメージがわかないと思われるので、自分の受験したときの様子をお話しします。

私の場合、試験日当日は大阪のとあるYMCAが会場に指定されていました。2次試験の待合室にはやはり学生が多かったです。

みなさんピリピリして直前まで対策本を眺めている人が多かったです。

さて、自分の入室時間が来たとき、”May I come in?”といいながら、コンコンとドアを叩き入室しました。

面接官は二人体制で、よく喋る面接官はアメリカ人女性のようで、もう一人の男性は日本人男性のように思われました。

実際の試験が始まってからしばらくは、面接官は受験者の緊張を解くためにカジュアルな質問をしてくれます。

私が受験した時は、”How did you come here?”と聞かれました。ここはあくまで緊張をほぐすためのならしなので、普通に返答すれば問題ないと思います。

雑談が終わった後は、実際にトピックを伝えられて、制限時間内に自分の意見を述べました。自分の受験したときのトピックはインターネットの良い側面と悪い側面に関するトピックでした。

後で述べるように、オンライン英会話と独り言という二つの対策をしっかりしていたので、練習通りに本番もこなすことができ無事合格しました。

その時のマインドセットと方法論についてこれから述べていきます。

プレッシャーに負けず自信を見せつける

皆さんに予め心づもりしてほしいことがあります。面接官は途中からわざと「何言ってるんだ」と言わんばかりの不満な顔をしてきます。

これはおそらくそういう風にプレッシャーをわざとかけて、プレッシャーの中でも英語を喋り続けることができるかどうかを見ているのだと思われます。

この情報は前々から聞いていたので、気に留めず喋り続けました。

さらに追い討ちをかけようと、面接官は

What do you think about fake news these days?

(インターネット上ではフェイクニュースが問題となっているが、どう思う?)

などと自分の「インターネットではニュースが早く伝わる」という論点に対して質問を投げかけてきました。

ここも臨機応変に、

”Well, we can greatly improve the reliability of information from the internet with cross-reference – gathering data from many sites, comparing each other and figuring out what is most likely to be true.”

「cross-reference、すなわち、データをとにかく集めて、相互を比較し、どの情報が妥当かを判断するという手法を用いることで、インターネットからの情報の信頼性は改善できる。」。

と返答しました。なぜこのように答えられたかについては後ほどお話しします

制限時間以内に自分のいいたいことを言えないこともありましたが、面接官は、「後で質問の時にいいたいことを伝えればOKだよ」と言っていました。

おそらく、全てを言い切れなくても、質問で自分の意見を述べる余地は用意されているので心配する必要はないようです。とにかく自信をありありに見せ付けることです。

見せかけの自信でも構いません。焦るくらいなら楽しむくらいの意気込みで面接に臨みましょう。

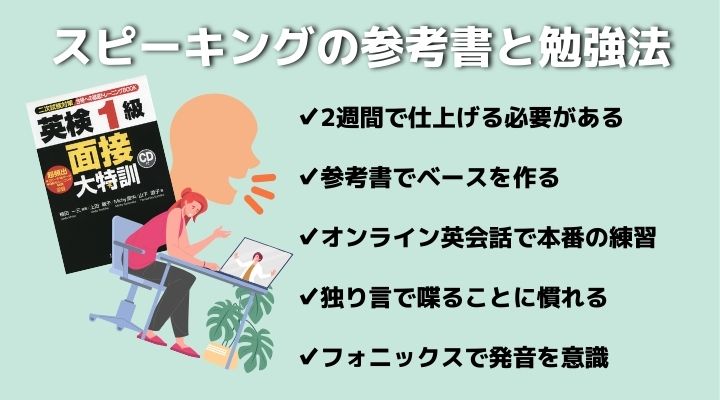

英検1級のスピーキング・面接対策方法

直前には主に黒本での理論的な対策と、オンライン英会話サービスによる実戦練習の二本柱でスピーキングの練習をして行きました。

長期的には、独り言を用いたスピーキングの練習をしていました。これらについて説明していきます。

おすすめ書籍「英検1級 面接大特訓」

1次試験のライティングの学習法の部分でも既に登場しましたが、おすすめのスピーキングの教材としては、この本が最も教材としてはおすすめです。

同じ理由ですが、大事なことなので2度言わせてもらいます。この本は、論理の組み立てから、英検1級での頻出テーマがトピックの肯定・否定の両側から解説されています。

また、非常に便利なフレーズ集もついています。これは非常に有用なので、記憶すればスムーズに文章を組み立てれるようになります。

この本は、ライティングだけでなく、スピーキングの対策にも対応しています。日本人がスピーキングでスピーチをする際に陥りがちな論理の罠や、知っておくべき社会問題とその重要な論点がこの本には網羅されています。

日本人は普段から論理的な意見を述べる習慣がありません。一方、英語圏では理由と根拠を明確に述べることが要求されます。

よって英検1級でもこの能力が問われます。具体的にどうやってその能力を伸ばすかにこの本は重点が置かれています。

ちなみに、私の2次試験で出てきた話題(インターネットの問題点、ネットいじめなど)もこの本で解説されていました。

「フェイクニュースにはどう対処したらいい?」という質問に対して、「cross-referenceという手法で解決できる」ととっさに答えれたのもこの本でこの単語が説明されていたからです。

独り言による継続的なスピーキング練習

また、英検1級に合格するために英語での独り言を毎日心がけました。

一見この手法は不気味ですが、自分のスピーキング能力を飛躍的に高めてくれました。

この方法は、元々YouTubeで英語学習に関する有益な情報発信をされているユーチューバーの動画を見たことがきっかけでした。

最初はそこまで効果に期待していませんでしたが、これを長期的に繰り返すことによって、かなりスピーキングに慣れることができたと思います。

自分が実践していた方法は、不完全でいいから日常生活でなるべく英語を使うということです。

初めのうちは、単語しか出てきませんでした。徐々にセンテンスを作ることを心がけ、ご飯を食べる時に”Wow I like that!”と口に出したり、自転車に乗る時に”I am heading to the library.”などと口に出したりしていました。

重要なポイントは不完全でもいいから英語を使うことを習慣化し、英語に対して感じてきた一種のハードルを下げることです。

既に知っていることをなるべく思い出して使おうとすることで、それに関する知識の定着が進みます。

この種の学習法は「検索学習」と呼ばれており、単語暗記の部分で述べた「分散学習」と共に科学者たちに効果が高いと認められている方法です。

これをするうちに、「この言い方はあっているのだろうか」「これを表現したいけど、英語でどう表現するのだろう」という不安や疑問が当然湧いてきます。これが学びのチャンスです!

このような疑問が出てきた時はGoogle検索をして調べましょう。このようにして、自分が知りたい、必要だと感じた知識を自分から調べていくことによって、パズルのピースを合わせるように着実に英語のスピーキングの知識が増えて行きます。

できればなるべくいつでもこの訓練をしてほしいのですが、おすすめは、お風呂に使っている時です。

その日に起きたことや自分の中で気になっていることなどを英語で喋ってみてください。ほぼ毎日風呂に浸かりながらこんなことを呟いていました。

”Hello. This is BBC newshour. Breaking news: I tried to use my hamburger coupons in the afternoon, but they have got expired. Tom is reporting from LA. Tom? Can you hear me?”

「こんにちは、BBCです。速報です!本日午後ハンバーガーのクーポンを使おうとしたところ、有効期限が切れていました。ロサンゼルスからトムの中継です。トム?聞こえますか?」

こんな感じで馬鹿げた独り言を繰り返していましたが、そこそこ楽しく、長続きしました。

英語の勉強だからと言って真面目な内容にする必要はありません。皆さんも実践してみてください。

独り言は今までずっとやってきましたが、日本語で考えるのと同じくらい頻繁に英語で考えるのが普通になっています。

これも独り言の恩恵です。まずは独り言によるスピーキング練習の習慣化を目指し、徐々に自分なりの戦略を立てていきましょう。

英語で話す機会を増やす

普段英語で話す機会がほとんどどなかったので、価格がとてもリーズナブルなフィリピン人によるオンライン英会話レッスンを、1日25分程度、週5~6回受講しました。

とっさに英語を口に出すトレーニングをすることと、社会性のあるトピックでの会話に慣れることを目的に、レッスンは自由会話として、社会性のあるトピック(たとえば、alcohol, crime, divorce など)をこちらから指定して会話しました。

普段英語を話す機会が乏しい立場からすると、社会性のあるトピックについて素早く考え、英語を口に出すことに慣れるという効果がありました。

フィリピン人講師の方々は皆さん流ちょうな英語を話しますが、こちらが使用した単語(いわゆる難易度の高い単語)を知らない講師もおりますので、十分には満足できないレッスンとなることもある点は頭に入れておく必要があります。

複雑なテンプレートはそれほど重要ではない

テンプレートに従うべきかどうかという問題についてお話しします。

英検の教材では、スピーチのサンプルが大抵乗っていて、テンプレートにのっとって非常に完璧に構成されています。

しかし、英検一級の2次試験には時間制限が厳しく設けられています。限られた制限の中でテンプレート通りにスピーチを構成すると、自分の言いたいことが最悪の場合面接官に伝えきれなくなる可能性があります。

ここでのテンプレートとは次の例のような形式的な文を多く含んだパターンのことをさします。

Some people use ○× while others are reluctant to △■……(社会での状況を述べる)

I believe that A is B.

(自分の主張を述べる)

I will explain why I feel this way. / I will tell you three reasons for holding that opinion.

(理由を述べていくと形式的に伝える)

…この間に理由を3つ…

For these reasons, I think A is B.

(自分の立場や理由ををrestateする)

これはライティングであればしっかり利用するべきですが、正直なところ、スピーキングではこれをしていると時間が足りません。

これができれば理想ですが、大半の人々はこれを無理にやろうとして時間と脳の容量を浪費していると思います。

テンプレート的なものを使うにしても

I believe that…

(自分の立場を示す)

First,…

(理由1つ目とその説明を述べ始めることを示す)

Second,..

(理由2つ目とその説明を述べ始めることを示す)

Third,…

(これは余裕があれば)

くらいでいいと思います。

形式にのっとるよりも、自分の立場を明確にし、その説明ができるかどうかに重点を置くべきです。面接では、複雑なテンプレートに従う必要はないと私は思います。

(もちろん、従えばより高得点が望めるが、合格の必要条件ではないと言うことです。状況によってはテンプレートに従おうとすることで合格から遠ざかる可能性もあると言うことです。テンプレートが自由に使える方は是非使ってください。)

その理由の一つとして、多くの人が忘れていますが、英検の2次試験はコミュニケーション能力の試験であるということです。

初めて受ける人間に、模範解答のような対応はできませんし、おそらく英検もそれは求めていません。

また、テンプレートを使った形式的なスピーチは英検側も要求してないと思います。

考えてみてください、小学生が英検一級に受かっているのはなぜでしょう?

それは、彼らはバイリンガル環境で育ったとはいえ、スピーチの練習をする機会はそれほどないと思います。

しかし、英語で自分の意見を伝えることが達成できているから英検一級に合格しているのであると私は考えます。意見を伝えられれば手段はなんでもいいのです。

また、英検の1次試験と2次試験の間には数週間しかなく、時間的余裕はありません。

よって、スピーチの理由と具体例をもっともらしくすることと、コミュニケーションをスムーズに行っている「演技」をする練習を優先すべきだと思います。

スピーキングの演技とは

なるべくスムーズなコミュニケーションをしていると試験官に思わせることが重要です。自信のなさは試験管に伝わります。

自信をつけるためには、自信を持っているフリをすることが重要です。そのための「演技」についてお話ししたいと思います。

相槌や反応を常にする

面接官とコミュニケーションをとるというのは対話をするだけではありません。面接官が何かいうたびに、

- ”Really?”(そうなんですね!)

- ”A-huh”(話を聞いていますよとアピールする相槌)

- ”Wow”(驚きを示す)

- ”Definitely”(そうですね)

と何かしら反応することです。これをすると喉と口が動かせるので自分自身の緊張も解れます。

またボディランゲージも重要な要素です。

説得力に欠けていても、手を動かしたり、顔を動かすといったボディランゲージはスムーズなコミュニケーションの基本です。

私はYouTubeで”facial expression tutorial”, “body language tutorial”などで検索して、動画をマネしていました。

興味があれば調べてみましょう。英語でのコミュニケーションに長けているという印象を与えられます。

とにかく喋り続ける

とにかく時間がある限りは喋り続けましょう。これはTOEFL iBTなどの他の英語試験でも言えることです。

言ってる内容が多少不正確であっても、喋る内容が少ないよりは評価されます。

喋らない限り、あなたのスピーキング能力は正当に評価されません。自信がなくてもいいのでとにかく喋り続け、頑張っている姿勢を見せましょう。

発音について

英検がコミュニケーションを重視する試験であるとすれば、発音が上手でないためにコミュニケーションがうまくとれなければ不合格になる可能性が高いです。

英検一級を受験しようとしている層はそもそもレベルが高いのでこの記事では詳しくは扱うことはありませんが、もしも意思の疎通ができないほど発音に自信がないのであれば早急に対策しましょう。

具体的には、フォニックスを学習することです。

そして、音のつながりや脱落についてYouTubeなどのコンテンツで学びましょう。

フォニックスの基礎をしっかり学べばネイティブレベルになることはそう難しいことではありませんし、日本人の鈍りが抜けなくても相手に伝わるレベルになります。

基礎に立ち返ってフォニックスをしっかり学びましょう。

私は日本人ですが、フォニックスの基礎を学んでから英語のコンテンツに慣れ親しんだので、英検一級を受けた時点で発音はネイティブと大差ありませんでした。

フォニックスは日本人にとってまだ知名度が低いですが、やってる人は確実に周りと差をつけています。

» 【図解】英語の子音24個、母音20個の発音のコツを全部解説!【動画で学ぶ】

教養を深める

社会性の高い幅広い話題についてやりとりをすることができるかどうかが問われる試験なので、社会問題などについて、日ごろから関心を持ち、ニュースに接しておくことも重要です。

そして、例えば、国際的にみて日本では女性管理職が少ないというニュースや児童虐待に関するニュースがあったとすると、その背景を考え、自分なりの根拠に基づいた意見を持ち、英語で表明できるようにするトレーニングをしてみます。

こうすることで、対応できるトピックが増え、スピーチでの表現の幅も広がっていきます。

オンライン英会話の英検対策活用法

ネイティブキャンプ

回数無制限の英会話でスピーキングを向上

ネイティブキャンプの特徴は何といっても「レッスン受け放題」であること。

「英語がすらすらと口をついて出てくる」ところまで持っていくためとにかく場数を踏みたい!という、方にはぴったりです。

英検1級対策に応用できるコースを活用する

ネイティブキャンプには「準1級対策まで」の対策コースはありますが、「1級対策」は存在しません。

私は、ネイティブキャンプの既存の教材のうちの「デイリーニュース」や「トピックトーク」を活用して練習しました。

「デイリーニュース」は時事的なテーマが題材となるので、英検1級のトピック対策の基礎知識としても役に立つうえ飽きずに取り組めます。

また、「トピックトーク」では「ディスカッション」のコーナーで、テーマに関連した問いを講師がしてくれます。

英検1級ほどテーマが硬派なわけではありませんが、それでも「特に正解のない問いに対し、自分の考えをまとめ、答える」練習になりました。

自分からどんどん発言して英語を話すことに慣れる

さて、具体的にネイティブキャンプでレッスンを受けるときの心構えが一つあります。

まずはなるべく「会話の主導権を握る」こと。「講師を聞き手に回らせる」のを目標に、臆せずどんどん発言しましょう。

自分の発言を「誰かに聞いてもらう」というのは、一人で呟いているのとは全く違う緊張感が働きます。

「伝わっているか、相手の表情を見ながら話す」

「言い間違った時や言葉に詰まったときに、破綻せずにリカバリーして話し続ける」

など、気をつけるテーマを各回自分の中で設定して活用してもいいでしょう。

Cambly

Camblyについては、フリートークで「ネイティブとの意見交換」に慣れるレッスンが可能であることが特徴です。

また、様々なバックグラウンドの講師がいるため、経歴や得意分野など様々です。

講師ごとにかなり細かいプロフィールページがありますので、自分にあいそうな講師をじっくり選ぶことが可能です。

面接対策におすすめのプランはどれ?

Camblyの料金体系は、週当たりのレッスン頻度(週1~毎日)、一回当たりのレッスンの長さ(15分~60分)の組み合わせによって決まります。

特に、週のレッスン頻度が消化しきれないような場合は非常にもったいないことになるので、最初は1か月プランの、少ない頻度で試してみることをお勧めします。

フリートークで「模擬試験」を行う

試験が近づいたら、講師に模擬面接につきあってもらいましょう。

第一段階は、「英語の試験で今度こういう面接があるので、練習に付き合ってほしい。今から私が2分間スピーチをするので、それに関連した質問を2,3してもらえますか?」とお願いします。

本番では、トピックは自分の自由に決めるわけではなく、5つの与えられた選択肢から選びますが、まずは形式に慣れるためです。

第一段階に慣れたら、次の段階としては、「トピック自体もその場で考える」方法に進みます。

まずは「英検二次試験想定トピック」の一覧などを事前に講師に送り、「この中からひとつトピックをランダムに選んで私に質問してください。そして1分時間を計ってGOサインをください。その後、私が2分間スピーチをします。」といったお願いをします。

ここまで対策すれば、もう本番も同然です。

模擬スピーチは緊張感もあり最初は失敗も多いかと思いますが、最後まで投げ出さずにチャレンジしてみてください。

最後に

以上、英検1級の概要と1次試験の対策について私の体験談を元に紹介してきました。ここまで読んでいただきありがとうございました。

英検1級の問題で扱われる題材を通して国際社会で活躍するために知っておくべき社会問題や重要な科学技術や歴史的文化的背景について幅広い知識が身に付くことは間違いありません。

それは外国の人々と英語のコミュニケーションをとる上で自信と相手の文化へのリスペクトへとつながります。

英検1級が取れたら、次は世界でよりメジャーな語学試験の一つであるTOEFL iBTを目指してはいかがでしょうか。

本ブログではTOEFL iBTに関する記事も用意してあります。興味がある読者の皆さんは目を通してみてはいかがでしょうか。